张华的艺术不是学院式的,而是来自他自己的生活世界。

——罗菲《张华的后院与生活世界》

展

览

信

息

“张华的后院”张华个人作品展

出品人:杨雄 策展人:罗菲

展览时间:2020年12月31日-2021年1月31日

展览地点:恒隆广场5F大象好在

展览门票:免费

张华

1979年生于云南普洱

毕业于云南艺术学院雕塑系

现工作生活于昆明

曾在国内外举办个展和参加重要展览

作品被广东美术馆、k11等美术馆个人空间收藏。

张百万的云南生活

郭棚

和张百万认识那会儿是2001年,新生报到时见他忙前忙后帮着系里的老师张罗,一看他黝黑且瘦留着齐肩长发便知是云南土著,后来才知道那会儿他是团委的人,在考前班时就认识很多学院的老师,算是根红苗正。就这样一位根红苗正的人和我做起了大学同班同学,我倍感荣幸,一做就是5年,那会儿他叫张华。

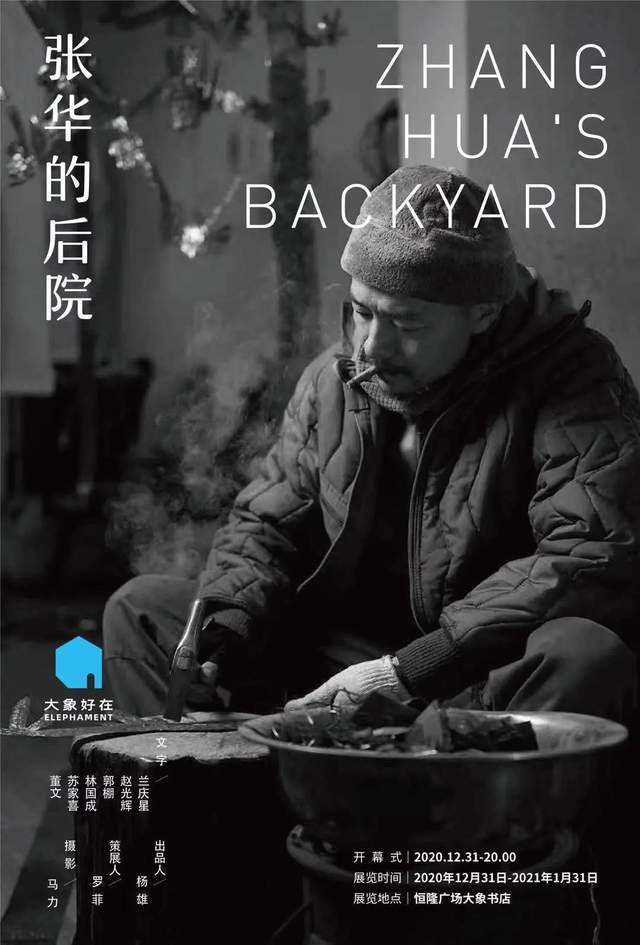

图|张华在后院进行创作

张华算是我们班年级大的,因为雕塑系难考且招生少,还隔一届才招一次所以有很多同学是考了好几年才考上,算是大龄学生了。后来我发现这却成了他们的优势,毕竟多考了几年手里“活儿”好!人脉广。我在班里算是小的,身体单薄又是外省学员,他们倒是挺照顾我的。学雕塑又脏又累,起早贪黑,面朝黄土背朝天,烧电焊,打石头,锯木头,翻模,搭脚手架,样样都得会,既考技术又耗体力,每次炼泥,翻模都累得我小身板儿扛不住,每到这时张华都会来帮忙,随叫随到。因为他爱帮助同学,活儿又好所以还做了一段时间班长,算是当官儿了。

张华早期作品《山水之塔》 2006 材料:树脂

张华当官儿可没忘本,可没忘记全班老小。因为他是土著,活儿好人脉广总能接到活儿,所以总见他带领班里同学一起干工程,那会儿可是2001年,干一天就有200块,慢慢的成了小包工头,从此走上发家致富的康庄大道。每周一就拿着账本给同学发工资,“张三200 李四400”那会儿没有微信转账,全是红花花的大票,当场现结从不拖欠,从无差错。吃饭从不去食堂只去学校对面的彩云饭店。自此同学们就开始尊称他“张百万”,这是对他能力和为人的认可!言语间充满了满满的敬意!

张百万靠着一身本领赚了钱还带着班里同学一起脱贫致富,好像故事就该结束了。可他偏偏有颗艺术的不死之心。左手赚着钱右手不忘老师的谆谆教诲“工程不要干多了,那会磨灭你的创造力,还是要多做点艺术”。记得他的第一件“作品”好像是用玻璃钢做的十几个不同颜色烤漆的胃,既像水壶又像个没充满气的球,我是没看懂他要表达个啥,那东西要是装水喝,我估计得甲醛超标毒死人。只是觉得外表好看光鲜亮丽,烤漆做得闪闪发光,肯定得花不少钱,反正我是做不起。

张华早期作品《他在睡梦中》2007 材料:树脂

到了2005年左右中国当代艺术市场越驱火爆,以至于深处边疆的我们都能感受到阵阵暖意,心想着吹大点啊,再猛点儿啊!恰逢2006年毕业之时,上海的原弓做了“新动力-中国当代艺术双年展”,我和张华都入选了。他做了一组玻璃钢烤漆雕塑,皱皱巴巴的那种。我身子单薄做不动雕塑就做了几组摄影作品。记得我和他一起坐着火车去往上海时,我们一路畅谈,聊材料、聊语言、聊观念、聊着一个个艺术史上璀璨的星星,恍惚中仿佛看到了清晰的自己。对艺术对未来充满了无限的憧憬,毕竟是去大上海见大世面,更何况是和张百万一起同行呢!他的那组作品皱皱巴巴,其原型脱胎于我们上课时写生临摹的石膏头像,按照张百万的说法是“那些石膏头像经过屡次翻模不断转译来到中国,其原始信息早已发生偏移变形,”他要把这种信息复制转译的“失真”展现出来,我当时觉得挺好。但如果能朝着雕塑语言的“负空间”以及那些石膏像(希腊哲人)的虚与实、空与满、真理与谎言,更深入地做下去会更好。不管那么多,反正这组作品全卖光了。张百万第一次尝到了搞“纯艺术”的甜头。回昆明之后雇小工,租工作室扩大再生产,并与之前的“工程界”就此绝缘,一心一意做起了艺术家。到2008年的时候发现身边很多同龄艺术家都跑去了北京,张百万早已蠢蠢欲动,那颗艺术的躁动之心跃跃欲试。赶早去到了北京北五环外一个叫奶子房的地方安营扎寨。2008年9月我去北京做第一个个展“天空之外”时,人生路不熟就只能奔着张百万的奶子房而去,一到他的工作室,妈呀这么大啊!足足可以停几十辆坦克啊!心里为之一颤,这以后得尊称他张亿万吧!那晚他给我炒了一份香肠腊肉饭,饭后喝茶侃天侃地述说着这几年他在大北京所见的大世面,述说着艰辛与甜蜜,述说着希望与失望,述说着机会与残酷,述说着艺术的梦想,述说着心比天高的傲气。反正那晚我在奶子房睡得特别甜特别香,第二天一早醒来觉得这地儿真好。

张华和他的作品

2009年我和妻子开始常驻北京,时隔不久张百万因种种原因而离开北京回到昆明,之后我们的联系渐渐少了,偶尔会打打电话相互问候。只知道他回昆明后开始敲打石头,还做了个展“石来运转”。我心想你那些石头全是捡来的,石头这倒是来了,那运转没转就不知道了,我希望是转了。总之我觉得那批作品与之前的作品挺不一样的,感觉他慢慢的回归了一种属于他自己的生活状态,告别了一些假大空的概念,特别真实。在一锤一凿中慢慢体味生活的酸甜苦辣,慢慢打磨生活的维度,慢慢找寻生活的质感,个中滋味在粗糙的石面流露出来。我想那段时光对他来讲是非常宝贵的,经历了北京的大起大落,回到边疆安静的小小工作室,拿起锤子,一点一点的找到属于自己的冷暖自知,这一切只有他能懂。之后两年他还做了一些烧陶的作品一如既往的展现他的“活儿好”。体量不大,小巧却很温情,可远观可把玩可抚摸可包浆,更显得平和且带一份诗意,我还收藏有几件。

张华在自己的工作室进行创作

大约从2015年开始,张百万开始捣鼓铜器,本以为他只是做着玩玩儿,大不了做几个吹锅咱几个朋友分分拿回家煮火锅吃。没想到一做越发不可收拾,吹锅没等到却等来了一批别出心裁的作品。铜器本来就是云南人民特别是藏区人民的日常生活器皿之物。结实耐用,不易腐蚀,越用越美。在日复一日的使用中赋予了这种金属独有的诗意与神性,可做承饭菜之碗,亦可铸佛教之造像。张百万用铜片做竹子搭茶寮,剪铜丝做枝叶,用铜板组合成大小不等的鱼、鸟、花、果实等等等等。满满的云南生活之味,接地气有温度。一切都自然而然,没有什么特别的观念,却让我感到盛满了自然的生命,那些用铜片制作的松树,松果,还有正在啄食水果的小鸟。每次看到这些手作之物就越发觉得艺术不仅仅是存在于美术馆中,现今展示于玻璃橱窗的艺术品,当初也是古人的日常之物。

《云南松》2020 材料:铜

《秋鸟飞马》2020 材料:铜

我想,只有真真切切地仔细思考过关于生活的一切之后,把生活的重点仍然放在“身体劳作的感觉”上,亦即透过自己的身体去觉知、学习、敲打、剪裁,而不是去套用书本上假大空的概念,去故弄玄虚的编织一套自我陶醉的话语迷宫,不做书本的注脚也不用概念去套合自己的作品,不用所谓的“研究”来装神弄鬼。真正做到心手相通,启心之智慧,承手之温度。渐渐的艺术的体温会一点一滴的流露出来。我始终坚信:享受一个人的时光便是与劳作一起度过,我想真正的答案就在手心,相信自己手中的触感,借由血液不断的循环双手实际感受何谓真正的需求,这是探索人性的一种方法,忠于自己“身体的感觉”只有这样才能看清事物真正的模样。事实上由原始造物延续而来的文化,从伊始便与人们的社会生活有着密切的联系,器物所体现的技艺与尺度构成的人与人,物与物,人与物和谐的空间关系,不断的规范和调整着人们社会生活的行为方式和思维方式。尤其是内中所蕴含着关于宇宙、自然、环境、材料、技艺、传承的认识和实践的智慧。

张华的后院一隅

张百万的骨子里还是那个对生命对生活充满敬畏与谦卑的大山的孩子,这才是他的本色。现代生活的我们过度依赖科技,似乎忘记了手作的存在。人们误以为自己变得万能了,然而生活并没有丝毫改变,依旧用脚站立、睡觉、吃饭、争吵、吃喝拉撒睡,生活一成不变到滑稽的地步,但是,在一成不变的生活中,我们必须明白什么是最重要的---人类原有的姿态。我时常在想---五千年前的人们,我和五千后的人们。认真度日的人所创作的器物有独特的味道,肉眼无法判断,只能以心去感受。也正因为有这样的本色,他现在的作品才超越了所谓“当代”/“地方”的范畴,我更愿意相信在某个具体地域的艺术家在当下的真实生活,真实劳作。直面当下,直面生活,直面材料,直面语言,直面手心的温度,并一以贯之。我想张百万的艺术实践已经很好地回应了何为“地方性当代艺术”的诘问,并展现出其特有的意义和价值。

郭棚

庚子岁末草就于馥慈山房

作者: admin

source:

评论