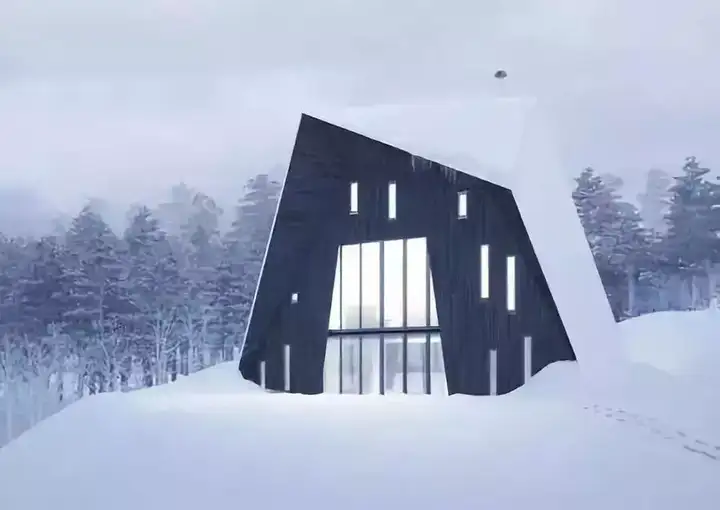

" 穿过县界长长的隧道,就是雪国。" 川端康成在小说《雪国》开场中描绘的正是越后妻有地区, 日文原意为“被白雪覆盖的村落”。

有些拗口的“越后妻有”并不是一个行政区名字,而是这一带的古称,包括新泻县的十日町市和津南町。

每年冬季吹来的海风被山丘阻隔,会在这里形成两米多高的雪墙,因此越后地区一年有三分之一时间被大雪覆盖,再加上地处强地震带,多陡坡断崖。恶劣的自然环境让村庄日渐衰败。

学校逐年关闭,年轻人纷纷离开,越后妻有逐渐沦为“空心村”。 也许不久以后,关于这个日本小村的记忆也将被抹去了吧!

然而谁也没想到,如今的越后妻有,竟成了旅游达人和艺术爱好者的打卡圣地。

Christian Boltanski《最后的教室》

草间弥生《花开妻有》 连当代艺术圈的大咖Christian Boltanski、草间弥生都是它的小粉丝,不仅来参观还在这里搞起了创作。

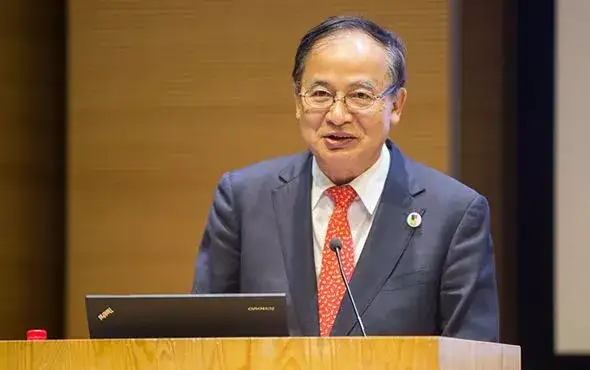

看到越后妻有的巨大转变,就不能不提起一个人——北川富朗。

1996年,他第一次来到越后妻有,就发现了这个地区别致的一面:群山环绕之间,四季风景千差万别,独特的地理与气候造就了秀美的山川和丰饶的物产。 如此一块宝地日渐衰败太过可惜,身为策展人的他决定用艺术挖掘土地蕴含的生命力,重振空心乡村。

为此, 北川富朗说服当地政府提供场地支持 山间、草地、河流,就连废弃的小学校 都成了艺术家释放灵感的天地。

在平静的湖面上摆放固定好的花瓶与框架, 通过光线与倒影, 简简单单便还原了山水的自然美。

日本现代玻璃艺术家行武治美的《再构筑》, 将玻璃工艺与田间废弃小屋相结合, 原本不起眼的山间小屋摇身一变成了艺术品。

这个“光之隧道”是中国建筑家马岩松的作品, 湖面为镜,山林为景。 走入这条隧道,世间的烦扰也早随风飘散...

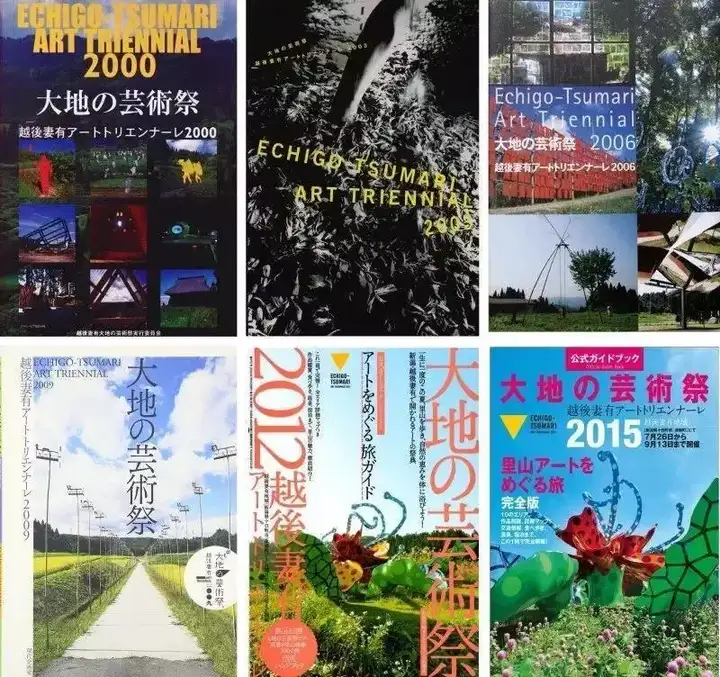

前六届艺术祭海报就这样,世界上最大规模的户外型国际艺术节“大地艺术祭”诞生了。 大地艺术祭”从2000年开始, 每三年举办一次。展馆里是各种艺术展览, 展馆外是因地制宜的大型艺术品。 从室内到室外,艺术气息贯穿了整个村镇。

在北川富朗看来,人类是自然的一部分,人类与自然,城市与乡村该如何共生?他和来自世界各地的艺术家在越后妻有开始了探索。

来自俄罗斯艺术家Llya和Emilia Kabakov的作品《梯田》,安排了几个勤劳的“农民”和两三头“牛”,不分春秋昼夜,在田野中耕种,旁边还附有贴心的讲解。既没有破坏原有的植被和土地,反而让游客了解了土地与农耕之间的意义。

艺术家在空旷的树林中简单地摆上木制镂空窗格,光阴交错下增添了别致美感。

在稻田中设置一个休憩的平台,欣赏农作间隙的安宁美景,同时,通过稻米的自然生长也直观展现了四季变换。

被拆卸下来的废弃木材和玻璃窗也能结合在一起,变成一个秘密通道。阳光穿射而过,倒还有一丝时空变幻的错觉。

为了发现广阔的妻有风景,艺术家设计了这扇自然之窗。打开窗户,都市人会看到早已被他们遗忘的山野之美。

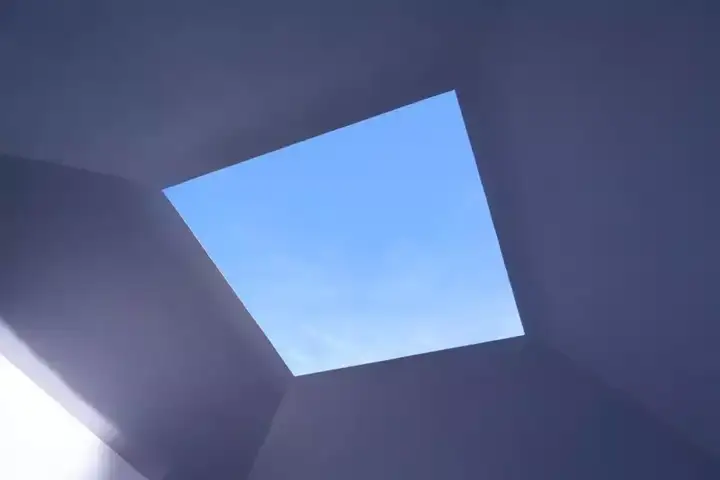

对了,这里还有一家可入住的艺术展览馆——“光之馆”,据说房间常常一秒售空。

之所以称为光之馆,是因为在这里你可以透过天窗观察24小时日光变化,感受光与建筑之间的美妙。

屋子里到处开满了大小不一的窗户,躺在榻榻米上从窗户的边缘欣赏蓝天的深浅变化,一天都看不厌。

当地居民的仓库在艺术家的手下,有了丰富的表情在北川富朗的倡议下,当地居民也自发参与其中,人们将自家荒废的房屋及田地交由组委会和艺术家进行活化,还自愿加入后勤支援工作之中。

甚至还有一批愿意为大地艺术祭出一份力的外来人士他们组成了一支志愿者团队——“小蛇队”在劳动和奉献中,收获最纯粹的快乐。

现在,“大地艺术祭”展览的作品已经永久放在乡间及民宅中,成为当地社区景观的一部分。越后妻有成为一个“没有围墙的自然美术馆”。

“大地艺术祭”的成功给越后妻有重新注入了活力,大量旅客前来参观,给当地凋敝的商业带来了新鲜的动力。仅2018年,来到这个村落观光人数就达到了100万人次。 不少远离家乡的年轻人也开始陆续从大城市搬了回来,越后妻有又开始热闹起来了。

日本的这个村落,何尝不是中国万千乡村的缩影。如何让乡村恢复生机?在越后妻有,或许我们已经找到了一个答案。

作者: admin

source: 星光网

评论