艺术在浮梁2021“艺术在浮梁2021”自五月一日开展来,已连续十多天迎接来自各地的参观者。大家在田间寻找艺术,为了集满印章走遍村落,在茶田中体验特别的午餐,在咖啡香中逛文创小店......绿色的道旗引领你入村,本地志愿者们守护在艺术作品边随时讲解,和村民们聊聊天,看看花草植物和庄稼,这是一座属于全村的美术馆,让每个人都能在其中发现美。

摄影:刘新征 这是一场主张“在地性”的地域型艺术,包括讲述本地故事、使用本地材料、利用本地资源,以及本地的人参与,深谙地域型艺术创作方法的艺术家们,也放下了固有的观念和习惯性技巧,以亲身参与的姿态,让艺术从这里小村庄里自然地生长出来,共同呈现出各具特色的精彩作品。

摄影:彼得猫 从城市出走,到乡村去,到自然中去。26位中外艺术家,22件艺术作品,艺术作品全解析。▼

作品分布地图 FH-01《渠道——之形》艺术家:刘建华

作品《渠道——之形》选择了从天而降的大小不一雨滴造型,形体从自然的形态中抽离出来,安静与动感并存,与艺术家的代表作品《迹象》及个人艺术语言相关。单纯抽象的雨滴形态,让人感受到自然与生活及艺术的密切关联,人们在当今快速工作生活之余,体会艺术带来的轻松、愉悦之感。

摄影:刘建华工作室 大小各异的雨滴造型与水渠相结合,曾经仰赖灌溉的水渠如今废弃,联想其滋生、养育。将历史的痕迹和思考融入到作品的概念当中,产生过去、今天、未来的时空感。 FH-02 《我 · 家 · 乡》艺术家:倪倪、霍城、于瑒

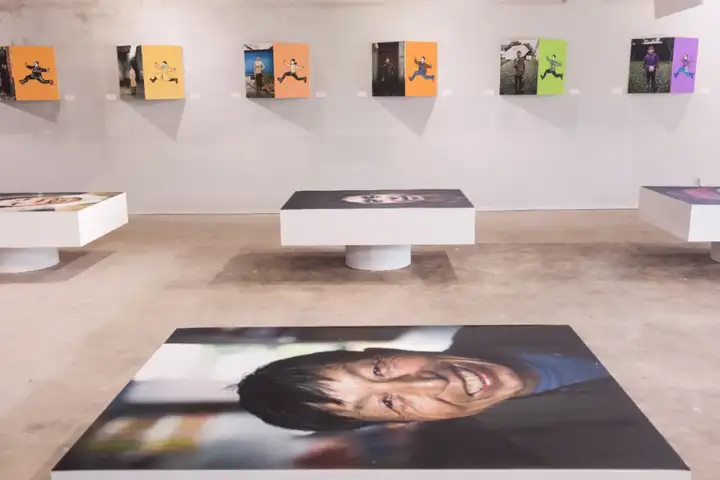

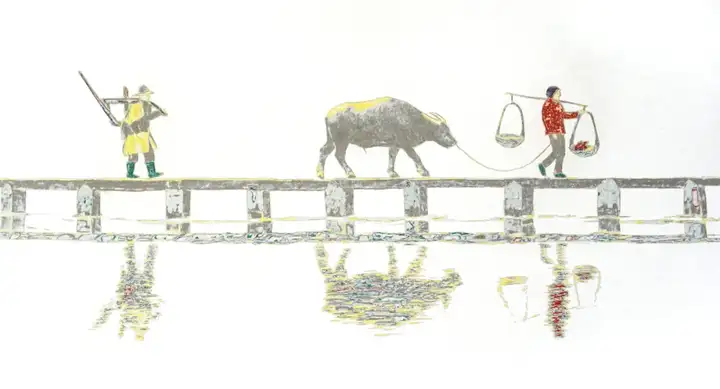

粮仓特展《我 • 家 • 乡》,倪倪主理并参与创作,摄影艺术家霍城与插画艺术家于瑒联合参展。此次展览以摄影、影像、插画、文字的作品形式, 有机组合成一部真实而平和,深情而温暖的人文画卷。 呈现的是曾被个体忽视的村民最真实的样貌,和他们最想表达的内心,以及他们最生气勃勃的当下状态。时代的变迁给他们打上了烙印,对于国家建设最奋不顾身的投入方式,对于小家变迁的艰难抉择,都将通过这本书的创作体现。

移民经历过的岁月,在别人眼里是艰苦和坚决的,但是他们就是用最平常的心态和最平凡的努力,创造了新的家。原住民从不接受到包容,与移民的有机融合,都是这片土地,这个村庄一直向人们传达的内容。

口述史图文集《我 • 家 • 乡》 我——个体的我,寒溪村民,一个人,一种个体符号。家——出生的地方,生活的地方,曾经的家,现在的家,“我”在哪里,家在哪里。乡——祖籍,祖辈世代生活繁衍的地方,血脉扎根的土地,一种群体符号。我 · 家 · 乡,单字解读所具有的意义,代表本次作品要呈现的对象和他们背后承载的故事。

纪录片《我 • 家 • 乡》展览现场放映中 FH-03 《进化中的尘埃-史子园村的记忆》艺术家:向阳

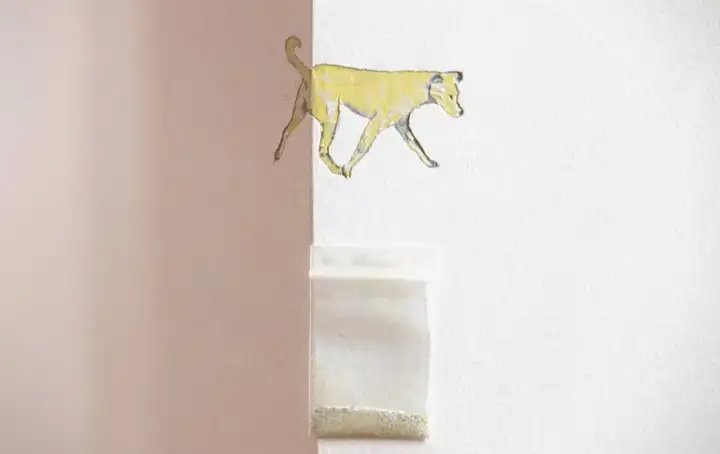

艺术家向阳对史子园村的一所旧屋的墙面进行改造。在废弃的两间屋子里进行驻地创作,呈现其知名系列作品《进化中的尘埃》。向阳将采集景德镇以及史子园村过去以及现在的图像资料,从中选出人物形象,将他们的剪影刻在屋子里的墙面上。刻墙时散落的碎屑和漆皮被收集在每个人物形象下面的透明的小袋子里。墙面上的人像以及小袋子里的碎屑,于是成为了这个图像本身的视觉自述。

废弃的房间在这次创作中,如同本地的一个美术馆一样,描述着属于这个城、镇和村落自己的历史和故事。村里的居民能在墙上的图像中,看到景德镇陶瓷制作、村落移民和建设的历史,看到相似于自己或是祖辈的身影。这些来自于现实生活以及真实历史的人像剪影,对村民来说是熟悉的,似曾相识的。无论墙面上所表现的人物尚在或已经消逝,他所携带的社会痕迹和信息都留了下来,并以这种特有的艺术的观念和方式被记录、保存在了这间屋子的墙面上。它们与旧屋子融为一体,化身为时间的一部分,向步入屋子里的观众点点叙述、层层揭示,并以另一种形态存在于这个村子的记忆里。 FH-04 《ESSENTIAL- the BASIC is on the TOP》艺术家:Maaria WIRKKALA 玛丽亚・维尔卡拉(芬兰)

摄影:喜大郎 每家每户都有水塔,在村内处处可见且成为村庄的标记。水塔提醒了在村里水资源的重要性及取水、蓄水的艰辛,艺术家将水塔升级并将其镀上醒目的颜色。艺术家让各家各户在艺术家的设计中挑选自己最喜欢的款式,藉此让各家水塔都能呈现居民个性,且成为村内特殊视觉对象。

FH-05 《青梅竹马照相馆 Sweet Childhood Photo Studio》艺术家:马良

《青梅竹马照相馆》是艺术家马良利用微博平台做的一个公共艺术项目,将网友递交的夫妻两人童年的照片,用数字技术合成为一张虚拟的合影,包括GIF动画。每天抽出3小时左右在这个工作上,共用了6个月的工作量,总共完成了160余套照片。

之所以做这个作品是因为觉得这是件浪漫的事情,美好的恋爱关系和家庭生活,还有孩子等等,都是温暖的话题,艺术家希望自己的摄影技术自私这个项目中像是一种安抚或者是魔术,可以生造出天真无赖的浪漫,相爱的人如同一辈子一直在一起,从未分离。试图用一种最简单化的方式来创作图像,回到人类生活的最基础层面,马良工作时有时会觉得自己是裁缝,正一针一线地的织补着这破绽百出的人间生活,仅此意义已经很美好。

“人世间的爱很复杂,各种各样,我希望我照片里的童真之爱让一切简单一点,看上去完美一些。” FH-06 《泉有米酒酒馆》艺术家:TANGO

房屋原主人王泉有,自浙江淳安迁移至景德镇浮梁。王泉有,擅长酿造黄酒,基于这个特点,艺术家决定把这栋房子改造成小酒馆。从墙体的大面积墙绘,再到室内的改造,呈现成一个别致的家庭小酒馆氛围。由于淳安与浮梁处在同一个维度上,墙体外观呈现出干杯的场面。室内则以小酒馆的桌椅摆放,结合漫画展示,让参观者既可以来到空间休息歇脚,还可以在这欣赏到TANGO精选的漫画。整个空间内外呼应,打造出一座艺术的小酒馆。

FH-07 《浮梁共生之家》艺术家:Rikuji MAKABE真壁陆二(日本)

由一个一个小小的片段集结而成的作品,所谓“小小的片段”代表的是最小单位的社群,而由其集结而成的大作品则象征整个世界。小的社群由“家庭”所组成,其后又发展为村落、发展为街区或演变成为更大的都市。关于各家的组成或家规,不同的家庭全然不同。虽然可能仅只是相当细微的差异,但往往自家的常识套用在其他家时是完全说不通的,对于这样的“不同”无须感到羞愧或特意改变,对于差异应自然待之。

世间有各式各样的人,共同生活至今,但到了2020年,由于疫情的影响,世界被强制自我约束,且因无法外出,我们被迫花了比以往更多时间在家里或周边的事物上,也因此注意到了即便是身边的家人朋友,也都抱持不同的价值观,不时也会出现各种意见不合的纷争。

相信透过艺术可以让我们愿意听取不同的意见,接纳不同的价值观,并能够传达人与人、人与自然能够共存的观念,这也是艺术的功能。 FH-08 《小碾深瓯》艺术家:周褐褐

茶碾最早出现于唐代,陆羽《茶经》提到:“碾,以枯木为之,次以梨,桑、桐、柘为之。内圆而外方。内圆,备于运行也;外方,制其倾危也。内容堕而外无余木。堕,形如车轮,不辐而轴焉。长九寸,阔寸七分。堕径三寸八分,中厚一寸,边厚半寸。轴中方而执圆。”

茶碾内圆外方,用于碾碎茶叶,方便煎茶。茶碾与茶杯两者动静相宜,留有陈香, 映照出生活的细腻与寒溪村的文化。作品可以手推旋转,希望这是一个能与观众产生互动好玩儿的装置作品。 FH09 《亚特梁蒂斯Atliangtis》艺术家:mafmadmaf

曾经的新居,如今的旧居。曾经的旧居,如今在水底。曾经在水底,如今的新居。

摄影:mafmadmaf 在多维空间中,观众与装置互动,同时体验多个瞬态(Transient)的重叠结果。在微弱的波光底下慢慢探索这座如旧如新的移民之家,一个耐人寻味的幻象。 【Transient】:adj.短暫的,轉瞬即逝的,暫時的;n. 暫住者,流動人口

摄影:mafmadmaf FH-10 《五百笔@浮梁》、《记忆的容器》艺术家:邬建安

《五百笔@浮梁》邀请当地的居民来参与某种“笔画的游戏”,将收集到的大量的笔画一一剪刻下来,拼组、 汇聚到全新的空白宣纸上,形成富于偶然性而又经 过仔细的形式经营的《五百笔》作品。

《记忆的容器》作品由若干容器构成,它们来自寒溪村居民的家中。在今天,它们的实用功能可能大多已经褪去,但是看着那空空的容器内部,似乎装满了对一个时代的回忆, 以及这些容器对自己曾经在生活中扮演重要角色的骄傲回忆。 FH-11《Ladder》艺术家:Paola PIVI 保拉・皮维(意大利)

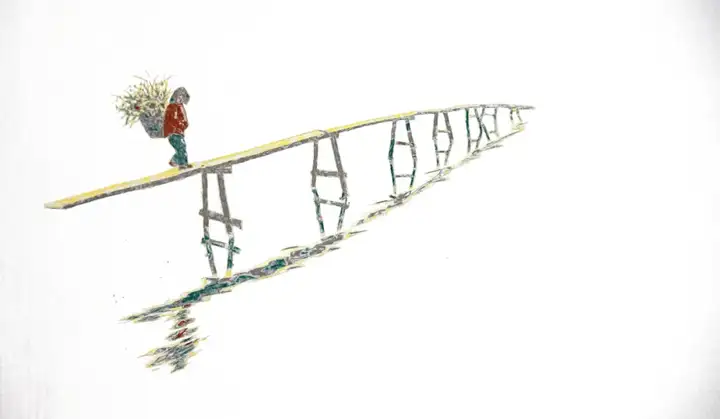

创作奇异、特殊、谁也无法预期的作品,转化为场域的新地标。艺术家将高达20米的彩色大梯子装于“艺术浮梁会客厅”,期待创造使来访观众目不转睛的震撼感。 FH-12 《天梯》艺术家:沈烈毅

艺术家向自然致敬,希望进一步和自然建立亲密对话的又一试验。自古以来,人神可以相互对话、往来, 天梯即是人神互动的一个通道。犹太人曾想凭借巴别塔上天,中国人则借助高山和大树。各国传说中天梯的形式各不相同,但通天的愿望一致。 FH-13《向光心乡 RUNto the new home in the light》艺术家:于 瑒

这是用光和影来描述一段历史和未来的作品,浮梁寒溪村,一个从东边迁徙而来的村落,然而故土成湖已难回,新根落地待生枝,这些村民和光都是来自东边,日出而上,光射透过一道彩屏,在池中投下一片彩影晃荡,彩影落西南,往后人生也落在西南,在这里是彩色的新乡。 FH-14 《对饮 Tea for Two》 艺术家:David GERSTEIN 大卫・歌诗坦(以色列)

为“艺术在浮梁”项目定制的作品,歌诗坦立马就想到了“茶”。和很多人一样,茶是歌诗坦生活中最普通而又不可或缺的东西,而歌诗坦的艺术所赞美的,就是普通生活本身。茶的热气升腾成两张对望的脸, 如好友对饮,惬意非常。茶与知音,自古就是佳对,古诗有云:“煮茗邀侪友”,又有“半壁山房待明月, 一盏清茗酬知音。”歌诗坦的“茶”,是与寒溪村来一场生活的坦诚相见。

热气腾腾的茶杯与水汽,包裹在由线条、色彩与交迭平面所构成的嬉戏喧闹之中,散发出青春、自由的气息和生机勃勃的动态感.歌诗坦的作品,将色彩用作乐器来构图,谱写了日常生活的轻快活泼。 FH-15 《碑林散系—艺术福椋》 艺术家:谷文达 一石为“艺术”,另一石为“福椋”,选自谷文达创造以一字代词,自1985年始并仍继缜编撰的《简词典》,“福”众所周知,“椋”在古汉语里是一种树,也是一种鸟。福椋是浮梁地名的谐音:像树那样成长,像鸟那样放飞理想。

摄影:谷文达工作室 儒石取自今山东境内,五亿年前大洋石床,单细胞化石证。凿刻抛光后呈乌黑光亮的石。文字笔划裏于巨石表面,从任何角度观赏只是部分笔划,富有沉浑持久的历史人文,独具东方意念之抽象构成的大地艺术。在“艺术在浮梁”之刻,为浮梁县寒溪村史子园树碑祈福。 FH-16 《大地之灯》 艺术家:马岩松

摄影:田方方 茶田环绕着山,山坡上有几棵大树,是整个村庄附近的制高点。平时没人会上去,最好的景色成了与人无关的地方。MAD的装置作品给已有的田野构图添了一笔,一个白色的“顶点”。半透的薄膜轻盈飘逸,像围绕树群的白雾,或是天空掉下的云朵,汇聚视线,让人们产生穿越茶田登顶的冲动。在晚上装置变成一盏灯,并变换色彩。树群在其中影影绰绰,形成动态剪影,好像陆地上的灯塔,光影变化点缀着村庄的夜色。

摄影:田方方 作品试图通过简单的方式和介于艺术和建筑之间的语言,让美好的景色重新与人的行为连接,重新激活了广袤乡村中人与自然的关系。

摄影:田方方 FH-17 《空游云行》艺术家:沈烈毅

竹编织成巢,构造了一个并非是完全封闭性的空间,在竹巢四周,留有类似窗户的孔洞,巢被置于树上, 又以竹梯作为支撑和连接的通道,观众可以通过竹梯攀爬进竹巢,视线由内向外,与作品进行互动,回归到巢居的自然状态。

FH-18 《翘翘板-工具房》 艺术家:沈烈毅

试图以一种游戏化的方式来呈现出我们的问题,帯给人思考。翘翘板的英文"seesaw”,突出“看见”的重要性,但艺术家的跷跷板直接将“看见”这一行为和互动限制了。用茶园工具房在翘翘板游戏者之间立了一面墙。艺术家对“墙”的隐喻非常着迷,有一些“墙”是可见的,但另外一些“墙”却是看不见的, 那是不同文化与文明之间的“墙”。当然还有一些墙,来自于我们每个人的内心。 FH-19 《半野花园》 艺术家:山籁 mountainhood (许琦、叶子)

工业与科技的发展如巨浪不可逆止。人被裹挟其中似为追寻在“更好”的生活,却在前行途中渐渐遗失了故土。浪潮中的我们,是失家的人,也是孤独的人。转过山脚的那片竹林还在,林子里与父亲一起搭建的红砖房还在,砖缝间细细密密的鹅卵石也分明还在……可“家”呢?身在屋前,却似外来客。

逝去的无法复刻,于是去梦境里寻找——一座半野生的花园,在风吹草摇里引你入梦:石子小路踩上去沙沙轻响;开了小花的藤蔓爬上半边石墙;草和野花自在生长、和着远处的稻田在风里轻轻摇晃;还有虫儿啊鸟啊的鸣叫,是记忆里最熟悉的声音……光从屋顶的瓦上跳到脸上。一阵风过,轻轻推门:“我回来了”。 半野——家在、自在、万物在。

摄影:异想社 FH-20 《竹韵 · 生腾》 艺术家:林小蕙

摄影:万象 在庭院中以竹子为素材创作植物装置。看似营造一方庭院的艺术景观气息,实则用艺术再造自然植物与人文环境的美学生态。与在地建筑相互融合,结合廊柱和桅栏进行系列创作。同时,再次将林小蕙向塔特林致敬的系列作品融入其中,在倾斜耸立中环绕、施转并向上生腾,展现无限张力与柔美。FH-21 《翘翘板-逝》艺术家:沈烈毅

摄影:喜大郎 用芭茅植物在翘翘板游戏者之间立了一面墙。艺术家对“墙”的隐喻非常着迷,有一些“墙”是可见的,但另外一些“墙”却是看不见的, 那是不同文化与文明之间的“墙”。当然还有一些墙,来自于我们每个人的内心。 FH-22 《签人计划》艺术家:文那

通过创作来重塑人与土地的关系,并通过求签祈愿、解答的过程触发心理空间与村落物质环境和社会历程的联结。

具体做法分为三步:一、将曾经作为理发店的空置端头房改造成签房,让它重新成为社群生活的一部分,还原场地的公共性。二、通过拨动“签喜”老爷爷胸前筹码的求签方式诱发人们内心愿望的外溢,并通过当代解构的签语与“小精灵”形象让人们产生好奇,最终引导人们走入村落的物质环境当中去寻找答案。三、吉祥物“见见”以壁画的形式分散在村落合适的地方,形成一张网将全村的空间紧密结合起来,并对现存的村落环境和社会历程进行全新的解读,人们在寻找解签的过程中完成对村落历史、空间、人文的沉浸式互动体验。

艺术作品摄影(除单独备注外):刘新征 艺术需要在实地空间里进行感受,希望大家能够实际到当地,亲自用五感去感受和体验,在没有屋顶的美术馆,去发现它们,找寻惊喜吧!

作者: admin

source: 星光艺术网

评论